六度分隔与小世界网络模型

· 7 min read

发展历史

- 1929 年,匈牙利作家考林蒂(Frigyes Karinthy)小说《链条》出现小世界现象的概念

- 1967 年,美国哈佛大学的社会心理学家米尔格兰姆(Stanley·Milgram)组织了连锁信件实验,也被称为小世界实验

- 1990 年,剧作家约翰·格尔(John Guare)创造出“六度分隔”这个概念

- 1998 年,当邓肯·瓦茨(Duncan Watts)和 Steven Strogatz 在《自然》杂志上发表关于小世界网络模型的论文: Collective dynamics of ‘small-world’ networks 时,正式提出了小世界网络的概念

数学解释

若每个人平均认识 260 人,其六度就��是 260 的 6 次方 = 308,915,776,000,000(约 300 万亿)。消除一些节点重复,那也几乎覆盖了整个地球人口若干多倍。

小世界网络的核心特征

小世界网络有两个关键特征:

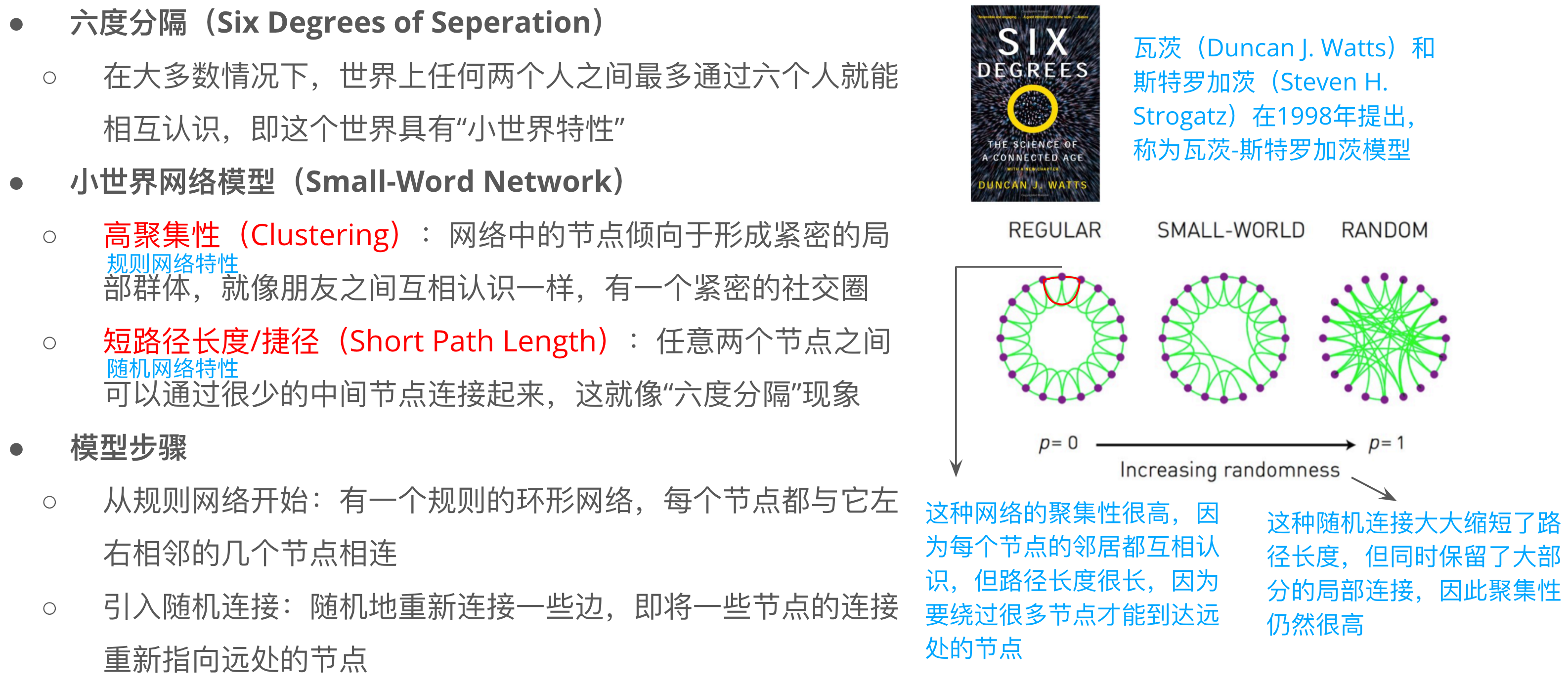

- 高聚集性(Clustering):网络中的节点倾向于形成紧密的局部群体,就像朋友之间互相认识一样。

- 短路径长度(Short Path Length):任意两个节点之间可以通过很少的中间节点连接起来,这就像“六度分隔”现象,即世界上任何两个人之间最多通过六个人就能相互认识。

通过类比理解小世界网络

假设你在一个小镇上,这个小镇的社交网络可以看作是一个小世界网络。

高聚集性

- 类比:在小镇上,你的邻居们彼此都认识,你们经常一起聚会,形成了一个紧密的社交圈子。这种局部的紧密联系就是高聚集性。

- 网络中的体现:在网络中,如果节点 A 和节点 B 都与节点 C 相连,那么 A 和 B 也很有可能直接相连。这种局部的紧密连接使得网络中的小群体非常稳定。

短路径长度

- 类比:尽管你和小镇的另一边的某个人可能没有直接的联系,但通过几个中间人(比如朋友的朋友),你们可以很容易地建立起联系。这种“朋友的朋友的朋友……”的连接方式使得整个小镇的社交网络虽然很大,但任意两个人之间的距离却很短。

- 网络中的体现:在网络中,任意两个节点之间可以通过很少的中间节点连接起来。比如,在一个社交网络中,你可能通过几个共同的朋友就能认识一个远在千里之外的人。

小世界网络的形成机制

小世界网络的形成可以通过一个简单的模型来理解,这个模型是由瓦茨(Duncan J. Watts)和斯特罗加茨(Steven H. Strogatz)在 1998 年提出的,称为瓦茨-斯特罗加茨模型。

模型步骤

- 从规则网络开始:假设你有一个规则的环形网络,每个节点都与它左右相邻的几个节点相连。这种网络的聚集性很高,因为每个节点的邻居都互相认识,但路径长度很长,因为要绕过很多节点才能到达远处的节点。

- 引入随机连接:然后,随机地重新连接一些边,即将一些节点的连接重新指向远处的节点。这种随机连接大大缩短了路径长度,但同时保留了大部�分的局部连接,因此聚集性仍然很高。

小世界网络的例子

- 社交网络:你和你的朋友构成了一个紧密的社交圈子(高聚集性),但通过朋友的朋友,你可以很容易地认识一个陌生人(短路径长度)。

- 交通网络:在一个城市中,社区内部的道路连接紧密(高聚集性),但通过几条主要的高速公路,你可以快速到达城市的另一端(短路径长度)。

- 大脑神经网络:神经元之间在局部形成了紧密的连接(高聚集性),但通过一些长距离的神经纤维,信息可以在大脑的不同区域之间快速传递(短路径长度)。

小世界网络的重要性

小世界网络的这种特性使得它在许多实际应用中非常高效:

- 信息传播:信息可以在局部快速传播,同时也能通过少数几个关键节点快速扩散到整个网络。

- 鲁棒性:即使某些局部连接被破坏,网络的整体功能仍然可以保持,因为存在多条路径可以绕过受损部分。

总之,小世界网络是一种既具有局部紧密联系又具有全局高效连接的网络结构,这种结构在许多现实世界中的系统中都非常常见,也非常重要。